|

Libera Scuola di Umanità diretta da Luigi Scialanca

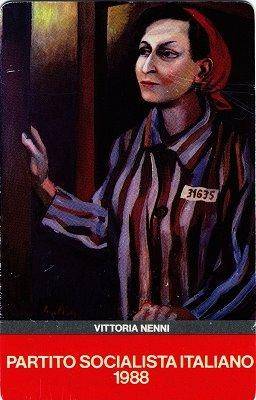

In ricordo della compagna Vittoria Nenni (Ancona, 1915 - Auschwitz, 1943)

Home Clicca qui per scaricare il testo in .pdf Clicca qui per scaricare il testo in .doc |

Clicca qui per scaricare il testo in .pdf Clicca qui per scaricare il testo in .doc

Forse non tutti i giovani anticolani sanno chi fu Vittoria Nenni, e perché le fu dedicata la Sezione di Anticoli Corrado del Partito Socialista Italiano, la cui targa è ancora oggi visibile, in piazza delle Ville, accanto al bar di Santino. Per celebrarne e rinnovarne il ricordo, traggo dunque le notizie che seguono dal sito dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), dal sito dell’Anpi di Lissone e da uno scritto di Pierpaolo Nenni sul sito de l’Avanti.

Vittoria Nenni era soprannominata Vivà.

Nata ad Ancona il 3 ottobre 1915, sposò giovanissima il cittadino francese Henry Daubeuf. Col marito, dopo l’invasione tedesca della Francia, Vittoria entrò nella Resistenza. Arrestati dalla Gestapo con l’accusa di aver stampato e diffuso manifestini antinazisti e di aver svolto, soprattutto negli ambienti universitari, “propaganda gollista antifrancese”, Henry venne fucilato l’11 agosto 1942 al Mont Valerien, nelle vicinanze di Parigi, e Vittoria fu deportata nel campo di sterminio di Auschwitz, dove morì.

Per commemorarla, nel 1988 il PSI le dedicò la tessera del partito, con un ritratto di Renato Guttuso.

Pietro Nenni parla di lei in diverse pagine dei suoi diari: “Il ben augurale nome non ha portato fortuna”.

“Pasqua! La passo coi miei. L’anno scorso ero a Regina Coeli, nel 1942 ero solo soletto al confino di Pierrefort. Ma sono oggi, più che allora, oppresso di tristezza. Mi rattrista il pensiero della mia Vivà, che passa nel campo di concentramento di Auschwitz la sua seconda Pasqua di internata...” (9 aprile 1944).

“Ho buone notizie di Vivà” (16 aprile 1944).

“Stasera è giunta da Parigi una lettera disperata di Vany che corre alla ricerca di notizie di sua sorella e si urta al muro di silenzio. Risulterebbe che Vivà non era più dal marzo a Ravensbruk ma al campo di sterminio di Mauthausen. Una notizia captata a Radio Parigi smentisce la voce che mia figlia sia morta e afferma che non si hanno di lei notizie. Attendiamo. Ma ho il cuore gonfio di malinconia” (7 maggio 1945).

“Una giornata angosciosa. Tornato in ufficio .... informato che c’è una lettera di Saragat a De Gasperi che conferma la notizia della morte di Vittoria. Ho cercato di dominare il mio schianto e di mettermi in contatto con De Gasperi, che però era al Consiglio dei ministri. La conferma mi è venuta nel pomeriggio, da De Gasperi in persona, che mi ha consegnato la lettera di Saragat. La lettera non lascia dubbi. La mia Vivà sarebbe morta un anno fa nel giugno. Mi ero proposto di non dire niente a casa, ma è bastato che Carmen [moglie di Nenni] mi guardasse in volto per capire... Poveri noi! Tutto mi pare ora senza senso e senza scopo. I giornali sono unanimi nel rendere omaggio alla mia figliola. Da ogni parte affluiscono lettere e telegrammi. La parola che mi va più diretta al cuore è quella di Benedetto Croce: «Mi consenta di unirmi anch’io a Lei in questo momento altamente doloroso che Ella sorpasserà ma come solamente si sorpassano le tragedie della nostra vita: col chiuderle nel cuore e accettarle perpetue compagne, parti inseparabili della nostra anima». Povera la mia Vittoria! Possa tu, che fosti tanto buona e tanto infelice, essere la mia guida nel bene che vorrei poter fare in nome tuo e in tuo onore” (29 maggio 1945).

“A Parigi sono ospite di Saragat all’ambasciata. Nel pomeriggio ho ricevuto all’ambasciata Charlotte Delbo Dudach, compagna di Vivà. L’altra compagna di Vivà che pure è rientrata, Christiane Charma, non è a Parigi. Il racconto di Charlotte è straziante. Vivà è arrivata ad Auschwitz il 27 gennaio 1943. Il suo gruppo era composto di duecentotrenta francesi; due mesi dopo era ridotto a quarantanove. Il viaggio era stato duro, ma esse erano lungi dall’immaginare che cosa le attendeva ad Auschwitz. Quando sono entrate nel campo cintato da reticolati a corrente elettrica, esse hanno avuto l’impressione fisica di entrare in una tomba. «Non usciremo più» ha detto Vivà. Ma poi è stata fra quelle che hanno ripreso coraggio. Sono state spogliate di tutto, vestiti, biancheria, oggetti preziosi, indumenti intimi, e rivestite di sudici stracci a righe carichi di pidocchi. La loro esistenza si è subito rivelata bestiale.

Sveglia alle tre e mezzo, appello alle cinque, lavoro dall’alba al tramonto in mezzo al fango delle paludi. Un vitto immondo e nauseabondo. Non acqua. Neppure un sudicio pagliericcio, ma banchi di cemento e una lurida coperta. Vivà ha reagito con ogni forza all’avvilimento fisico e, morale. Era fra le più intrepide e coraggiose. Sul braccio destro le deportate portavano il loro numero. Vivà aveva il n. 31635. Il gruppo delle francesi costituiva una forte unità morale. ... Prima di lasciare Romainville, Vivà aveva saputo della fucilazione di Henry [Henry Daubeuf, marito di Vittoria]. Anche il marito di Charlotte era stato fucilato ... Charlotte è stata ammalata di tifo prima di Vivà e dice di dovere la vita alle cure assidue di mia figlia. A sua volta ha assistito Vivà come una sorella. Il tifo si è dichiarato l’11 aprile. Qualche giorno dopo, il gruppo di Vivà è stato assegnato a un lavoro all’interno. Era forse la salvezza. Purtroppo la mia povera figliola non si è più completamente riavuta. Essa ha lottato con energia contro il male. Ma è sopravvenuta una complicazione forse nefritica. Una piaga si è aperta al ginocchio e ha dovuto allora rassegnarsi ad andare all’infermeria, il revir che era quasi sempre l’anticamera della stanza dei gas. La forte costituzione di Vivà è sembrato trionfasse del male; ma migliorate le piaghe alle gambe, un ascesso si è dichiarato sopra l’occhio destro. In breve il corpo, che non era scarno come quello della maggioranza delle deportate, fu tutto una piaga.

Charlotte vedeva Vivà di nascosto e le portava un po’ d’acqua, una pezzuola bagnata da mettere sulla fronte. L’ultima volta che vide Vivà fu l’8 luglio. Delirava a tratti. Parlava di pranzi, di crévettes alla crema che le passava la cucina, di sua sorella Vany che stava per arrivare ... Seppe dello sbarco in Sicilia e se ne rallegrò per suo padre ... è morta il 15 luglio pregando una compagna di giaciglio di far sapere a suo padre che era stata coraggiosa fino alla fine e che non rimpiangeva nulla...

Vivà parlava sempre di me. Prima di partire per Romainville, il comandante del Forte le disse che rivendicando la sua nazionalità italiana avrebbe evitato la deportazione. Rispose «que son père aurait eu honte d’elle». In verità ella si era legata al gruppo delle sue compagne e romanticamente stimava di doverne seguire la sorte.

Charlotte mi dice che il 9 febbraio 1943 lo passarono davanti al Blok 25, che era quello delle punizioni, una specie di ammazzatoio. Tutto il giorno nel freddo, nella pioggia, nel fango stettero in piedi. Videro una donna, una deportata come loro, presa alla gola dai cani. Vivà parlò di me e del mio compleanno. Io ero quel giorno a Vichy nella sede delle SS in stato di arresto e disperatamente pensavo a Vivà. La sera fui portato alla prigione di Moulins, una reggia nei confronti di Auschwitz ... Sono come ossessionato dalle cose apprese ieri. Non riesco a pensare ad altro ... Alcuni dettagli del racconto di Charlotte saranno l’incubo della mia vita...

Povera la mia figliola!” (Parigi, 11 agosto 1945).

“Mi è sembrato che chi può fiorire una tomba conserva un’apparenza almeno di legame coi suoi morti. Non così per me, che penso disperatamente alla mia Vittoria e non ho neppure una tomba dove volgere i miei passi. Il 31 era l’anniversario della mia figliola. Avrebbe avuto trent’anni e tutta una esistenza ancora davanti a sé ... quanto sarebbe stato meglio davvero che io, in vece sua, non fossi giunto al traguardo” (2 novembre 1945).

Pierpaolo Nenni:

Raccontare la storia di Vittoria Nenni, per me non è facile. In primo luogo perché le notizie sulla sua vita sono frammentarie e poco verificabili. In secondo luogo perché la nostra famiglia ha convissuto con questo dolore per oltre mezzo secolo, un’angoscia che per Pietro Nenni è stata il rimpianto di una vita, per non averla salvata.

Da parte mia ho sempre avuto il timore di fare domande, di sollevare il velo della sofferenza. Per me Vivà era una foto, un triste quadro di Guttuso, qualche racconto frammentario intercettato per caso e nulla di più.

Poi qualcosa è cambiato.

Quando sono andato a vivere in Toscana, nel giardino di un vicino sotto un mucchio di macerie, ho ritrovato per caso il libro di Charlotte Delbo, Le convoi du 24 Janvier, del 1961. O forse è stato il libro a ritrovare me. Non so come, ma questo nome, Delbo, era rimasto impresso in qualche angolo remoto della mia memoria: Charlotte era una compagna di prigionia di Vivà, una sopravvissuta, che ha deciso di raccontare le storie delle protagoniste di questo viaggio verso la morte.

Allora ho capito che non potevo più evitare l’incontro con la Storia della mia famiglia. Dovevo raccogliere più informazioni possibili su Vivà e ricostruire i frammenti che andavano a formare la sua intensa esistenza. Un’esistenza divisa in due, con un prima e un dopo. Una fase pre-impegno politico, fatta d’amore, famiglia, leggerezza, tipica della giovinezza. Poi l’attraversamento della “linea d’ombra” con la presa di coscienza e la scoperta dell’impegno politico, totalizzante, che ci mostra come spesso, quando il terreno è fertile, siano le circostanze della vita a forgiare gli eroi.

Vittoria Nenni, detta Vivà, nacque il 3 ottobre 1915 e morì a 28 anni il 15 luglio 1943 ad Auschwitz.

Terza figlia di Pietro Nenni, era una giovane italiana trasferitasi a 13 anni a Parigi per seguire il padre costretto all’esilio, dopo i pressanti attacchi fascisti alla sua famiglia.

Mora, slanciata, di una bellezza particolare e raffinata, completa i suoi studi secondari in Francia e si fidanza giovanissima con il francese Henri Daubeuf, un simpatico giovane pieno di vitalità che cerca la sua strada. Nonostante l’esilio, Vivà e Henry, con il loro cane sempre al seguito, passano giorni spensierati viaggiando nel sud della Francia, rifuggendo l’impegno politico che era sin troppo presente nella famiglia Nenni.

A 22 anni Vivà sposa Henry e si installano definitivamente a Parigi. Il marito decide di aprire una tipografia. Sono gli anni dell’occupazione tedesca (1940), un’occupazione all’inizio piuttosto soft: gli invasori vorrebbero il consenso dei francesi, subiscono il fascino dello stile di vita parigino. E anche i francesi, quando vedono arrivare sugli Champs Elysee quei soldati giovani, belli, sbarbati e con uniformi impeccabili, sono spiazzati ed entrano in uno stato psicologico di “attesa”.

Tuttavia, il cappio tedesco rapidamente si stringe. Cominciano i soprusi, le violenze e gli stupri, le deportazioni. Manca il cibo. Le razzie sono all’ordine del giorno, oltre ai generi alimentari, ai beni di valore e opere d’arte, vengono rubati persino i binari dei tram. Non funziona più nulla. Persino la rete fognaria. Ben presto i cittadini francesi capiscono che si sta progressivamente cannibalizzando la Francia per nutrire la Germania.

E non basta mai.

Anche chi si era disinteressato di politica, non può più fare finta di niente.

Bisogna fare qualcosa. In quei momenti matura in Vivà e in altri giovani la convinzione che la Resistenza è l’unica scelta da fare. All’inizio i rischi sono alti, ma gestibili. Vengono create delle reti per far girare le informazioni. Le tipografie divengono il centro nevralgico della Resistenza. Di giorno stampano materiale non compromettente, ma la notte producono riviste, opuscoli, giornali che inneggiano alla Resistenza contro l’invasore. Per distribuire questi fogli si utilizzano corrieri “insospettabili”: donne eleganti che tutto sembrano fuorché rivoluzionarie, poiché sanno che i tedeschi non fermano le persone di bell’aspetto. Tecnici che riparano le macchine tipografiche, perché possono ritirare i documenti da più centri stampa senza destare sospetti, nascondendoli nella valigetta degli attrezzi. Finte madri che trasportano carrozzine piene di opuscoli rivoluzionari. Finti garzoni che consegnano il pane.

Questi sistemi funzionano, la Resistenza contro i tedeschi diviene sempre più efficace, anche grazie a tecniche di guerriglia urbana, stimolate dalla propaganda antinazista di Vivà e delle altre reti di tipografie clandestine che diventano il fulcro della Resistenza. A un certo momento, non senza lentezza, i tedeschi capiscono. Devono arginare il fenomeno, smantellare quelle reti e punire i colpevoli.

Nel 1942 il marito di Vivà accetta l’incarico di stampare dei volantini comunisti senza capire che è una trappola.

Scatta una perquisizione della Gestapo. Henry viene avvertito poco prima e fa sparire ogni traccia compromettente. È quasi salvo, ma quando la Gestapo sta per lasciare la tipografia, un tedesco urta inavvertitamente una rotativa e fuoriesce una pagina rimasta impigliata nei rulli. Henry sarà arrestato e fucilato poco dopo, insieme ai membri della rete clandestina Tintelin, dal nome del tecnico tipografico che distribuiva i fogli della Resistenza.

Vivà crede di impazzire. Non sa che fine abbia fatto il marito. A forza di chiedere notizie alla prefettura, anche lei viene arrestata e portata al carcere di Romainville. Le si chiede di dichiarare la cittadinanza italiana in cambio della libertà. Vivà rifiuta. Non vuole mettere in difficoltà il padre che sta combattendo contro il fascismo ed è consapevole che Mussolini potrebbe usarla come arma di ricatto. Inoltre coltiva la vana speranza di ricongiungersi con l’amato marito in prigione.

La vita al forte di Romainville è molto dura. Una zuppa acquosa al giorno, celle di punizione, dormitori da 24 cuccette una sull’altra, niente visite. Le prigioniere, quasi tutte attiviste della Resistenza, dimagriscono a vista d’occhio. Per sopravvivere capiscono il valore della solidarietà. Si creano amicizie fortissime e si inventano sistemi per mantenere alto il morale e mantenersi in decente forma fisica. Vivà è la leader del gruppo e incita le altre a non mollare. Ma purtroppo Romainville è una parentesi.

Il 24 gennaio 1943, le 230 donne vengono trasferite alla stazione e caricate sul convoglio 31000, senza finestre, nulla da bere e con le porte sigillate dall’esterno. Un secchio serve da toilette e l’aria è irrespirabile. Insieme a loro sul treno ci sono un medico, un dentista, una levatrice, contadine, negozianti, operaie, insegnanti, qualche ebreo, segretarie e casalinghe. Addirittura tre delatrici: i tedeschi, pur di non pagare i loro servizi, avevano semplicemente deciso di deportarle.

Appare evidente che la scelta dei nazisti di imprigionare qualcuno segue ormai criteri totalmente arbitrari.

Nessuno ha idea della destinazione del treno. I campi di sterminio sono segreti ben custoditi dai tedeschi.

Himmler li aveva voluti come esperimento da replicare anche negli altri campi di prigionia. Erano istituzioni totali, in cui sradicare l’umanità dei prigionieri, situate in luoghi malsani con un clima impossibile e condizioni igienico-sanitarie disastrose. L’obiettivo era di sterminare un gran numero di persone facendole morire di stenti o in maniera asettica nelle camere a gas, in modo tale che nessuna guardia avesse eccessivi rimorsi. I resti dei cadaveri erano poi bruciati e gettati nel fiume. È una macchina omicida di un’efficienza perfetta, che si mette in moto fin dalla traduzione in treno verso il campo, in cui muoiono le prime vittime per le terribili condizioni.

Ma torniamo al convoglio 31.000. A una fermata del treno, i tedeschi autorizzano una sola prigioniera ad andare a prendere dell’acqua. Una guardia le sussurra: “Scappa finché sei in tempo, questo è un viaggio senza ritorno!”

Al loro arrivo, esauste per la precedente prigionia e il viaggio in condizioni disumane, scoprono i primi cadaveri all’uscita dal treno. Vivà e le donne del convoglio 31000 devono percorrere alcuni chilometri a piedi per raggiungere il campo. Molte prigioniere muoiono lungo il percorso. Inciampano sui corpi. Le guardie urlano ordini incomprensibili in tedesco, aizzano i cani, sono aggressive e usano fruste e manganelli.

Le donne cercano di non cedere al panico. Da lontano scorgono esili figure, sporche, con gli occhi vuoti, che camminano come fantasmi. “Come sono sudice”, “Potrebbero almeno lavarsi”, sono questi i commenti delle nuove arrivate ancora ignare del proprio destino.

Altre prigioniere sono incaricate di incidere sul braccio un numero progressivo di identificazione, “31.001, 31.002, etc.”, e di tosarle come pecore disinfettando le ferite con la benzina anche nelle zone pubiche. Una nobildonna francese, fatta prigioniera a Parigi per avere risposto male a un soldato tedesco che la spintonava, tenta di conservare i propri capelli offrendo l’orologio d’oro tempestato di diamanti: la guardia accetta lo scambio, le prende l’orologio, ma poi la rade a zero lo stesso. Tutti i beni personali sono requisiti, e sporche divise macchiate di pus e escrementi prendono il posto dei loro abiti.

Non c’è possibilità di fuga.

Nella baracca in cui sono alloggiate l’odore è nauseabondo, l’unico pasto consiste in una zuppa d’acqua sporca versata in ciotole che le altre prigioniere “anziane” polacche utilizzano anche come vaso da notte non riuscendo a contenere gli attacchi di dissenteria. Il primo giorno rifiutano questa schifosa brodaglia, ma poi capiscono che è la loro unica speranza di sopravvivenza.

Scoprono presto che un mese è la durata media di vita in simili condizioni.

Non c’è traccia di solidarietà nella baracca: il campo di sterminio è concepito per azzerarla.

Vivà e le altre, all’inizio, provano a cambiare le regole del gioco. Forti dell’esperienza di Romainville, cercano di organizzare delle attività per non abbattersi, ma le altre prigioniere le ammoniscono: “Conservate le forze per sopravvivere!”. E hanno ragione.

L’aspetto più duro sono gli appelli: alle 3 di notte le guardie svegliano a forza le prigioniere, le portano sul piazzale e le lasciano in piedi nella neve per ore. Non hanno vestiti, ma una specie di pigiama a righe. Fa molto freddo.

Le prime a morire per congelamento sono quelle che hanno perso le scarpe.

Cadono come birilli ed è evidente che gli appelli sono un processo di selezione.

Le nostre amiche si sostengono a vicenda: se una cade, la tengono per le braccia, ma a volte non c’è nulla da fare. È un comportamento lodevole in un mondo parallelo in cui ognuno pensa a sé.

Vivà può ancora far valere la sua cittadinanza italiana, ma capisce che non può abbandonare le sue compagne.

In breve, del convoglio 31000 restano solo 30 sopravvissute. Lo spazio in un campo di sterminio è prezioso, e bisogna sempre accogliere nuovi arrivi.

Ogni tanto vengono buttate giù dalle cuccette, costrette a correre al freddo sotto i colpi dei manganelli e delle fruste. I carcerieri fanno a gara a chi è più sadico: il minimo segno di empatia tra le SS è punito duramente come segno di debolezza morale. A volte un medico entra in baracca e chiede con voce suadente se per caso qualcuna di loro desidera evitare gli appelli perché troppo stanca. Nessuno parla: dire di sì significa morire nella camera a gas.

Charlotte Delbo e le altre non si perdono d’animo e decidono di mettere la propria riserva di dignità morale al servizio delle altre prigioniere: supportano quelle più debilitate per evitare loro la morte, non si perdono d’animo. Nel frattempo il Reich decide che i campi di sterminio devono essere più funzionali alla causa nazista: occorre aumentare la produttività.

Vivà e le altre superstiti sono ammesse ai lavori forzati, a due ore di cammino dal campo. Lavorano nelle paludi, hanno le gambe gonfie, cadono in continuazione, ma sono ancora vive. Ogni giorno il corpo sembra soccombere all’abnorme sforzo fisico e alla costante denutrizione.

Sulla testa di Vivà sta ricrescendo un ciuffo di capelli, forse ce l’ha quasi fatta, ma si ammala di tifo. Il corpo l’aveva già abbandonata e adesso anche la mente. Comincia ad avere allucinazioni, pensa di rivedere il padre, crede che il marito defunto sia tornato a casa sano e salvo, vuole nascondere l’orrore della realtà dietro a ricordi felici.

Vivà muore il 15 luglio 1943. Le autorità tedesche scrivono sul certificato di morte: “causa: influenza”.

La sua famiglia ne è all’oscuro e cerca disperatamente sue notizie.

Le ultime parole di Vivà, riportate sulla targa ad Auschwitz, furono: “Dite a mio padre che non ho perso coraggio mai e che non rimpiango nulla”.

Le compagne di prigionia ricordano il suo coraggio e l’impegno per gli altri, fino alla fine. Vivà non le ha mai abbandonate, nonostante potesse salvarsi e tornare in Italia.

A me piace ricordarla così: in una giornata di sole, con la faccia sorridente e spensierata in viaggio nel sud della Francia insieme al marito, la sua famiglia e la vita ancora davanti.

Pierpaolo Nenni.

Clicca qui per scaricare il testo in .pdf Clicca qui per scaricare il testo in .doc

|

* |

|

|

|

* |