|

Libera Scuola di Umanità diretta da Luigi Scialanca

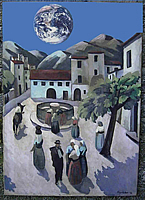

La Terra vista da Anticoli Corrado

diario del Prof (scolastico e oltre)

marzo 2008

|

|

11 marzo, in un qualsiasi negozio

Eravamo in fila in un alimentari, aspettando il nostro turno, quando sono entrati un uomo e poi una donna, che gli andava dietro. Subito abbiamo visto che erano molto diversi da noi, tutti e due. L’uomo era nero in viso di barba non rasata, ma sotto era giallognolo. Gli spuntavano ciuffi di peli neri dal naso, dalle orecchie, dal dorso delle mani ― grosse come se fossero cresciute per conto proprio su di lui come parassiti ― e sulla testa aveva troppi capelli troppo attaccati insieme, come le setole di uno spazzolone. Era magro dalla testa ai piedi ma grasso in vita, e non faceva che tirarsi sulla pancia i pantaloni troppo larghi; ma le manone, grandi com’erano, non sempre facevano presa. Invece la giacca gli era stretta, e su una spalla aveva un buco, peloso anch’esso. Al posto delle scarpe portava sandali, come un frate, e calzini spessi, irti come la pelliccia di un animale.

La donna era pallida e rotonda, come la Luna, ma non brillava, anzi: era smorta in faccia come di paura. I capelli li aveva anche lei troppo neri e troppo folti, troppo lucidi, troppo vivi, come viluppi di serpentelli addormentati, o forse sornioni. Indossava una camicetta rosa, ma così stinta che sembrava color pelle, una gonna lunga e stretta, calze sotto le quali si vedevano con disgusto i peli, lunghi, neri, schiacciati contro le gambe, e poi scarpe dal tacco basso, sformate come se i piedi cercassero di uscirne e far senza.

L’uomo camminava a gambe e braccia larghe, quasi annaspasse. Ma forse era perché noi ci scostavamo un poco, intorno a loro: forse era per questo che camminava così, come per tenersi a galla. La donna lo seguiva dappresso, ma non gli si mise accanto nemmeno quando vi si fece spazio: stava dietro e aspettava, impaziente, guardando a terra, mordendosi le unghie. Non aveva trucco, né orecchini, né niente. Era molto brutta.

Con occhi bui, enormi, liquidi, sfuggenti, guardavano nessuno e però vedevano tutto. Ma le facce erano smorfie lamentose, come se gli piacesse niente.

Si era fatto silenzio. Si udiva di quando in quando solo la voce del padrone, e poi la cliente di turno che ordinava e chiedeva. L’uomo invece parlava alla donna ― moglie o figlia che fosse, sembrava parecchio più giovane di lui ― e la donna gli rispondeva. Noi però non capivamo. Parlavano italiano, ma un italiano strano, il cui tono e le parole erano diversi da quelli a cui eravamo abituati: un italiano volgare, greve, offensivo, come se l’uomo maltrattasse e la donna subisse, ma col malanimo e l’astuzia d’una schiava feroce.

L’uomo, a un certo punto, in quello stesso italiano ha domandato un’informazione a un signore anziano, con gli occhiali, che da un pezzo da dietro le lenti guardava agitato di qua e di là come se cercasse qualcosa di vitale. Il signore non ha risposto, ha fatto come se non avesse udito, ma si è capito che non era così perché in quello stesso momento ha smesso di agitare gli occhi e si è come pietrificato. Allora un altro signore, più giovane, si è voltato e gentilmente ha dato l’informazione richiesta.

“Ma guardi che lo sa, lo sa...” ha detto allora il signore anziano, seccato. “Lo sa benissimo.”

La cosa peggiore era la puzza, che quei due avevano portato con sé nel negozio. Come se venissero da un luogo troppo angusto, pieno, soffocante, buio, e lì si fossero rigirati e rivoltolati a lungo irrimediabilmente. Cresceva, cresceva ― a ogni scambio tra loro di quell’italiano così brutto, che proprio perché incomprensibile sembrava rivolgersi anche a noi, e con violenza ― come se la reciproca volgarità si convertisse in entrambi in emozione, e l’emozione in sudore, e il sudore in fetore... L’avevamo già sentita, quella puzza o una simile, e sempre l’avevamo poi dimenticata perché era essa, ben più del resto, che ci faceva sentire angosciosamente precario il mondo gentile, delicato, profumato e colto che non soltanto era il nostro ― quello dei genitori, dei nonni, degli amici ― ma era per noi il solo umano.

Quando finalmente siamo usciti, dopo qualche passo ci siamo voltati a guardare se per caso quei due ci seguissero, ce l’avessero proprio con noi... Poi, come sempre quando ci capita d’imbatterci in tipi del genere, abbiamo chiesto a nostra madre chi fossero. E lei, come sempre, ha storto un po’ il viso, lo sguardo ― quasi che dal fondo del cuore e della mente la chiamasse una consapevolezza a cui voleva far da schermo, per noi, con tutta sé stessa ― e ci ha tirato più vicino a sé con entrambe le mani: “Quelli vengono dalla campagna,” ha detto. “Sono poveri, non sono andati a scuola. Parlano solo il dialetto.”

Questa

volta, dunque, venivano dalla campagna. Altre volte, per esempio

scendendo con noi dall’autobus,

li aveva chiamati operai. Ma allora l’odore era stato diverso.

(Solo

che questa pagina di diario, come l’attento lettore avrà indovinato,

è sì dell’11 marzo, ma del 1958...) |