|

Libera Scuola di Umanità diretta da Luigi Scialanca

La Terra vista da Anticoli Corrado nel marzo del 2016

Questa pagina segue dalla homepage. I post più recenti li trovi lì. Vuoi andare ai post del mese precedente, febbraio 2016? Clicca qui! Vuoi andare all’Indice di tutti i post precedenti dal 2002 a oggi? Clicca qui!

*

C’eran ragazzi che come me la finta sinistra non ha distrutto

Certo ricordate C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. È del tempo in cui credemmo, con immensa speranza, che la Sinistra non fosse, anch’essa, una macchina di potere per illudere, rapire, far impazzire e distruggere i giovani. E poi, a una a una, tutte le sue infinite scissioni, i suoi gruppuscoli, le sue sette, con i loro capi e capetti tutti anaffettivi, tutti votati a disumane divinità, tutti stupidi, tutti violentemente bramosi di potere. Il disinganno è durato cinquant’anni di dolore, e per molti non è ancora finito. Traditi e abbandonati, in realtà, fin dal primo istante, fin dal primo mellifluo sorriso ipocrita, oggi siamo soli. I compagni di una volta, quelli che non ce l’hanno fatta, ci guardano con sospetto, quando non con malcelato odio. Ma siamo liberi, non distrutti, non pazzi. E la Sinistra vera siamo noi. (Lunedì 29 marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

Clicca qui per leggerlo in .pdf o qui per leggerlo in .doc.

Le domande che ponevo da bambino non sempre ottenevano risposta. Specialmente se non riuscivo a esprimerle come avrei voluto. E molto più rare erano le risposte alle domande che nemmeno io mi rendevo conto di pormi e di porre. Penso che sia così per molti bambini, lo sia sempre stato e lo sia ancora oggi. Un giorno, agli inizi degli anni ’60, quando “facevo” le medie, due universitari “fuori sede” entrarono in classe e ci invitarono a iscriverci a un Cineforum pomeridiano. Dissero che l’avevano organizzato con il consenso e l’aiuto del pensionato cattolico in cui risiedevano, e ci promisero film appassionanti e divertenti. Solo io accettai l’invito. E per alcune settimane non me ne pentii. Ricordo poco di quegli studenti e del luogo. Rammento che l’edificio, circondato da un parco di alberi appena nati, era immenso, buio, foderato di lucido linoleum e silenziosissimo, come se i giovanotti vestiti di grigio che vivevano e studiavano tra quelle mura (ragazze non ce n’erano, tenute alla larga dal medesimo tabù che vigeva nel “mio” Istituto) fossero in realtà degli spettri. Penso che ci fossero anche dei preti, annidati da qualche parte, ma non si facevano vedere. Rammento poi la piccola sala, il sipario rosso, le morbide poltroncine, e soprattutto la gradita sorpresa di ritrovare lì un compagno delle elementari... Degli organizzatori, invece, ricordo solo che prima e dopo la proiezione, quando salivano sul palcoscenico per presentarci il film e dare inizio (e sùbito fine) al dibattito, mi sembravano più numerosi di noi ragazzini in platea. Quattro dei cinque film che vidi con loro, tuttavia, furono un’esperienza altrettanto memorabile di quella dei piccoli Comanche di John Gedsudski ne L’uomo ghignante di Salinger. Solo che non fu per una bella ragazza che tutto finì (temo che fosse impossibile, per quei giovanotti, avvicinarne una) ma di un paio di sbagli che essi commisero e della scarsa resistenza di noi bambini agli errori degli adulti... Fatto sta che ben presto il Cineforum naufragò, e per il resto della mia vita i film da vedere dovetti trovarmeli da solo. A ripensarci oggi, i titoli e le trame di quei quattro film rivelano che i giovanotti vestiti di grigio volevano dirci qualcosa. Che cosa, lo spiegherò in seguito. Ma vi avverto che la domanda più importante non è che cosa, ma perché. Perché proprio a noi?... Perché alcuni grandi tentano di dire qualcosa ai piccoli? Quei giovanotti, purtroppo (sebbene così poco più vecchi di noi) non erano capaci di comunicare coi ragazzi della nostra età. Certo, al loro posto parlavano i film, ma non ci dicevano più di quanto eravamo in grado di capirne da soli e non ci mostravano più di quel che da soli riuscivamo a vedere in essi. È vero che i giovanotti, al termine, ci proponevano di commentarli o di porre delle domande, ma... non sapevano come indurci a farlo. E così andava sempre a finire che il solo che li accontentava era un loro amico che ogni volta mettevano in platea, insieme a noi ma a una certa distanza, perché facesse loro da “spalla”. Eppure, i cuori di (quasi) tutti i bambini bruciano dal desiderio di far domande e di avere risposte luminose ed emozionanti! Come mai non riescono a porle? Perché non si riesce a tirargliele fuori? Le rivolgono ai genitori, almeno? E ottengono risposte? Ce la fanno, i padri e le madri, a inviare il messaggio che i piccoli vorrebbero e dovrebbero ricevere, ma che non tutti i grandi vogliono e pochi riescono a far loro pervenire? Nella saletta del pensionato (soffice e rosso-scura, ben riscaldata e silenziosa) noi ragazzini non eravamo più delle dita di una mano. Ci trovavamo lì per un solo motivo: amavamo andare al cinema. (Ci attraevano soprattutto gli affascinanti, misteriosi “film con attori veri”, ma i nostri genitori, considerandoli “inadatti” a noi, ci portavano a vedere soltanto cartoni animati...) Mentre i giovanotti, che di certo avevano almeno questa passione in comune con noi, perché mai erano lì? Per quanto essi mi incuriosissero, a quei tempi non avrei osato neanche fantasticare di domandarglielo, e per conto mio non ero certo in grado di far congetture sulla questione. Oggi, però, son quasi sicuro che volessero prenderci per mano, come fratelli maggiori, e condurci a visitare dei luoghi che secondo loro dovevamo assolutamente vedere, poiché solo lì avremmo appreso e capito qualcosa che era vitale che venissimo a sapere... Ma poi invece, una volta nel film, le nostre mani lasciavano le loro e ognuno era solo. E dopo, quando le luci soffuse si riaccendevano, i bravi giovanotti vestiti di grigio (pur così eleganti, carini, corretti e ben intenzionati) non avevano la minima idea di cos’avessimo visto e di come parlarne con noi: non percepivano che il nostro segreto imbarazzo, e un po’ tristemente ci lasciavano andare. Perché si prendevano tanta pena? Non ci chiedevano una lira! Cosa gliene importava, di noi? Non erano i nostri genitori, o fratelli, o insegnanti! Erano forse spinti da una sorta di afflato missionario? Escludo senz’altro il motivo religioso: la scelta dei film, come vedremo, era tutt’altro che pia. Era, dunque, un puro impulso al proselitismo... cinematografico. Ma come mai verso noi ragazzini? Perché c’è chi desidera ripercorrere con i bambini i luoghi dell’immaginazione che più gli sono cari? I proventi economici di tale attività assomigliano da sempre a un’elemosina (e nel caso di quei giovanotti erano addirittura nulli). E le soddisfazioni, che ogni volta sono sùbito sfidate da nuove e più ambiziose speranze... in cosa consistono? Perché vi è chi non può farne a meno? In parole poverissime: chi glielo fa fare? Il primo film fu Winchester ’73, ambizioso western del 1950 diretto da Anthony Mann e interpretato da James Stewart, Shelley Winters, Rock Hudson (nei panni di un capo indiano!) e Tony Curtis praticamente appena nato. È la storia di un uomo solitario, Lin McAdam, che arriva a Dodge City per una gara di tiro la cui posta è il prezioso fucile Winchester ’73. Il suo principale avversario è un certo Dutch Henry Brown (diventato nella versione italiana Dakota Brown) e si capisce sùbito, quando lui e McAdam s’incontrano, che si conoscono già e che per qualche motivo si odiano. McAdam vince, ma Brown gli ruba il fucile. Comincia, così, un lungo inseguimento (riprende, anzi, poiché verremo a sapere che i due sono fratelli, che Brown si chiama in realtà Matthew McAdam e che Lin è sulle sue tracce da tempo per vendicare l’assassinio del padre), durante il quale il Winchester passa di mano in mano e i suoi illegittimi possessori muoiono uno dopo l’altro di morte violenta. Finché Brown lo recupera, ma per poco, poiché il duello finale, che termina con l’uccisione del parricida, lo riconsegna per sempre a Lin insieme alla bella Lola Manners (passata anche lei da un uomo all’altro come il fucile, ma senza deflettere dalla più rigorosa lealtà verso l’unico che non si è dimostrato un vigliacco). Come si vede, il mondo di Winchester ’73 è un luogo dove la pace, la giustizia e l’amore debbono essere conquistati rischiando la vita contro individui capaci di tutto. Dove il padre non può che insegnare al figlio a sparare per poi pentirsene amaramente. Dove il fratello è un assassino e un traditore che si deve uccidere per non esserne uccisi. Dove alle donne tocca scoprire che gli uomini son quasi tutti dei vili e dei bruti. E dove la sorte dei bambini (se ne vedono tre, prima della gara di tiro, che di armi già parlano da esperti) è quella di finire al più presto di esserlo per entrare a far parte dei criminali o dei giustizieri. Un luogo, cioè, dove i buoni esistono, sì, e talvolta possono perfino vincere, ma per i bambini non c’è comunque posto. Il secondo film fu Mon oncle (1958), splendido frutto della maturità di Jacques Tati. Se con Winchester ’73 eravamo nell’antico mondo immutabile del mito, del destino e delle grandi e terribili verità (dove i movimenti erano solo di tre tipi: quelli illusori, quelli che portano alla rovina, e quelli che provvidenzialmente riconducono al punto di partenza che si era dovuto abbandonare per sconfiggere il male e le sue pretese sovvertitrici) qui ci troviamo invece in un mondo, l’attuale, che è incapace di star fermo, e dove mille microscopici o giganteschi mutamenti fervono instancabili come in una pentola in perenne ebollizione. Anche qui è in corso una lotta, e anch’essa è all’ultimo sangue, benché esilarante e patetica allo stesso tempo: è la lotta del nuovo contro il vecchio, del futuro contro il passato, della velocità contro la lentezza, del progresso e della modernità contro le anticaglie che non si rassegnano ad adeguarsi o a sparire... Solo che il cosiddetto “nuovo” è rappresentato (e perciò stesso inficiato) da monsieur e madame Arpel, che vivono, pienamente soddisfatti di sé, in una casa avveniristica ed ipertecnologica “dove tutti gli ambienti comunicano”, come essi dicono agli ospiti, ma dove gli esseri umani, ridotti a ingranaggi e costretti a una grottesca danza ininterrotta dagli scatti e dai rumori dei loro perfetti macchinari, non comunicano invece più e hanno perduto la capacità di gioire gli uni degli altri. Mentre il campione del “vecchio” è naturalmente monsieur Hulot, per l’occasione fratello di madame Arpel e “pecora nera” della famiglia, che risiede in un delizioso vecchio quartiere di stradine tranquille, di graziosi edifici cresciuti un po’ alla volta secondo l’estro dei tempi, di balconi fioriti, di bistrot, di mercatini: un quartiere dove i cani randagi trovano da mangiare e non rischiano d’essere investiti, i bambini giocano per la strada e i grandi coltivano ancora le virtù e i piaceri della reciproca compagnia, della lentezza e del lavorare senza strafare, cesellando la propria opera, per quanto umile, con la dedizione che fa sentire ogni uomo un artista. E in mezzo c’è il piccolo Gerald, figlio dei coniugi Arpel e nipotino di monsieur Hulot: un bambino che è felice solo quando lo zio lo viene a prendere con la sua bicicletta motorizzata, o magari con il carretto dell’amico rigattiere, e lo porta in quel rione che fa inorridire papà e mamma, ma che a lui sembra un villaggio delle favole. Certo, monsieur Hulot è un gran pasticcione e alla sua età non ha ancora un lavoro “serio”, ma... è proprio così che stanno le cose? È lui che ha un cattivo rapporto con la realtà? O non è piuttosto la realtà che gli si è resa impraticabile? E che perciò, non comprendendo più il suo valore, lo sta perdendo insieme a tutto ciò che egli rappresenta, e alla fine lo respinge e lo scaccia così come demolisce il suo quartiere? Anche nel mondo di Mon oncle, dunque (benché di gran lunga più “civile” e “pacificato” di quello di Winchester ’73) le possibilità dei bambini di vivere da bambini la propria età, per poi separarsene bene e al momento giusto, si stanno drammaticamente riducendo: sono legate alla speranza che non si estingua la specie degli Hulot, le cui chances di sopravvivere dipendono a loro volta da quelle del suo ambiente, minacciato di distruzione. Eppure il finale del film non è pessimistico: poiché monsieur Hulot, accorgendosi di non poter più dare un buffetto sul naso alla figlia della portiera, che è diventata una signorina, scopre che i cambiamenti possono talvolta essere positivi anche quando lo mettono in imbarazzo e lo privano di un piccolo piacere; mentre monsieur Arpel, mandando involontariamente un passante a sbattere contro un lampione, scopre, con grande gioia del piccolo Gerald, che “comportarsi da bambini” può essere talora assai piacevole e divertente. Fu poi la volta de La vieille dame indigne, tratto da un racconto di Brecht e diretto da René Allio nel 1965: la storia di una straordinaria ottantenne, Berthe, mirabilmente interpretata dall’attrice Sylvie (1883-1970), che ha dedicato la vita alla famiglia e che, alla morte del marito, decide di rifiutare le interessate attenzioni dei figli, tetri conformisti ipocriti che già si contendono la futura eredità, e di vivere finalmente per sé stessa, spendendo e spandendo e divertendosi con i simpatici nuovi amici che incontra esplorando la città in cui ha sempre vissuto, Marsiglia, ma di cui non conosceva che i dintorni di casa sua. Ci sono pochi bambini, nel mondo di Berthe, e tutti un po’ malinconici. La sua rivoluzione non cambia le loro vite, poiché i grandi non permettono loro di avvicinarla. Ma a me lo permisero i “miei” giovanotti vestiti di grigio ― lo vollero, anzi, anche se per motivi così misteriosi che non potei nemmeno domandarmi quali fossero. E io la trovai simpaticissima, quella scatenata vecchietta indigne, malgrado lo sconforto in cui gettava i suoi miserandi congiunti. Poiché Berthe era in conflitto col mondo, al pari di monsieur Hulot e di Ti-Koyo (del quale parlerò fra un momento), e nel 1965, come del resto in ogni epoca, un ragazzino qual ero io, pur non amando mettersi in guerra contro chicchessia, sentiva però istintivamente (e ne soffriva molto) che il mondo, per motivi che nessuno gli spiegava, era invece in aspro e aperto conflitto con lui. Ma il film che mi piacque di più fu Ti-Koyo e il suo pescecane (1961), di Folco Quilici, che mi portò addirittura in Polinesia e mi fece scoprire, anche lì, un mondo che gli adepti del progresso, dell’industrializzazione sfrenata e dell’arricchirsi a tutti i costi stavano distruggendo. È la storia di un bambino, Ti-Koyo, che suscita l’avversione della gente, e perfino dei suoi fratelli pescatori, dapprima facendo amicizia con un piccolo di pescecane, da lui battezzato Manidù, cioè “fratello” (amicizia che nella Società polinesiana tradizionale si scontra con l’immagine dello squalo come nemico mortale di chi pesca, cioè come mostro da eliminare) e poi, da grande, rifiutando la modernizzazione, che trasforma i liberi pescatori in lavoratori dipendenti, e continuando a vivere alla vecchia maniera in compagnia del suo pescecane, che ritrova adulto e dal quale è riconosciuto. Ma è anche la storia dell’amore di Ti-Koyo per Diana: che nella prima parte del film è un amore ingenuo tra bambini, sùbito divisi dalle anaffettive decisioni esistenziali degli adulti; e nella seconda, quando Diana e Ti-Koyo si ritrovano a distanza di anni, non solo rifiorisce (segno che il mondo dei grandi non è riuscito a distruggerli) ma diventa un’alleanza che li rende imbattibili, e che permette loro di vivere come desiderano senza più correre il rischio di rimanere soli. Mentre Manidù, che non li abbandona, rimane un nemico e un mostro per la nuova Società così come lo era per la vecchia, a riprova del fatto che nel mondo fantastico dei bambini c’è davvero qualcosa di irriducibile a qualsiasi mondo adulto: un modo di mettersi in rapporto con la realtà che le Società adulte storicamente date, “tradizionali” o “moderne” che siano, non apprezzano affatto, sentono come pericoloso e cercano senza mezzi termini di stroncare ogni volta che lo trovano sulla propria strada. Quattro film molto belli e importanti, dunque, che mantenevano in pieno la promessa iniziale dei giovanotti vestiti di grigio. Eppure, ogni volta, il numero dei ragazzini presenti si assottigliava, mentre cresceva in proporzione l’imbarazzo dei “superstiti”, piccoli o grandi che fossero, quando alla fine le magiche luci soffuse tornavano ad accendersi, il piacevole rosso scuro delle poltroncine era di nuovo visibile e tutti, come sempre, erano penosamente consapevoli che nessuno, pur desiderandolo, avrebbe osato aprir bocca. Accadde, così, che i giovanotti incorsero in un disastroso errore. Credettero, penso oggi, che noi non parlassimo perché intimiditi dall’essere così pochi, e che fossimo pochi (e ogni volta meno) sia perché i film erano troppo “difficili” per la nostra età, sia perché, in conseguenza appunto di tale presunta “difficoltà”, ci guardavamo bene dal pubblicizzare l’iniziativa fra i nostri compagni. Decisero, pertanto, di farci vedere qualcosa di più “leggero”. E così, allo scoccare della quinta settimana, proiettarono I soliti ignoti. Mi divertii, ne sono certo. Eppure, chissà perché, fu l’ultima volta che tornai dai giovanotti vestiti di grigio. Persi il contatto con loro, come se avessero lasciato la mia mano mentre eravamo in mezzo alla folla, e io, senza accorgermene, li avessi irrimediabilmente perduti di vista. Ma cosa volevano dirci, dunque, quei giovanotti che potevano essere i nostri fratelli maggiori? Quale incomprensibile messaggio ci inviavano, sigillato dentro ogni film (meno uno) come in una bottiglia affidata alle onde? Non osammo immaginare di domandarglielo, trattenuti dalla nostra diffidenza per i grandi, ed essi non osarono costringerci a farlo. Si accontentarono di sperare ― come me oggi, e da trent’anni in qua, ogni volta che vedo un film coi ragazzini che mi aiutano a insegnare loro ― che nei mondi in cui ci avevano portato (nel selvaggio West, dove a nessuno è consentito essere un bambino, o nelle allegre viuzze di un’antica Parigi che solo chi non poté esserlo può volere morente, o in una squallida Marsiglia resa affascinante dal fanciullesco stupore di una vecchia signora indigne, o in un’assolata laguna dei mari del Sud dove i bambini, meravigliosamente, non si lasciano convincere da chi vuol distruggerli che un Colombre li insegua per ucciderli) noi, ragazzini sperduti, avessimo comunque trovato e capito qualcosa. E che, per combinazione, fosse lo stesso qualcosa che loro, i bravi e malinconici giovanotti vestiti di grigio, volevano che trovassimo e capissimo. Se qualcuno di essi è ancora così innamorato del Cinema da leggere per amor suo queste righe, be’, vorrei dirgli almeno oggi, a distanza di cinquant’anni, che sì, quel qualcosa, in qualche modo, io lo vidi e capii. Benché non proprio, o non del tutto, o non esattamente il medesimo qualcosa... Loro volevano metterci in guardia contro le cattiverie che certi grandi fanno ai piccoli. Cioè contro le mutazioni disumane che certi adulti tentano di imporre a quel che adulto non è o non può esserlo. Alla Natura. Alla Società. Perfino a ciò che è stato finora immutabile, e che tale dovrebbe rimanere per continuare ad assicurare alla nostra specie il rispetto dell’Universo umano. E naturalmente ai bambini. “Attenti!” avrebbero voluto dirci. “Attenti, bambini! Non diventate violenti come Dakota Brown, o marionette come monsieur e madame Arpel, o cuori di pietra come i figli di Berthe o il fratello di Diana. Crescete, certo, fatevi grandi come Ti-Koyo e Diana e imparate ad amare e a lavorare da uomini e donne. Ma attenti, poiché un orrendo precipizio, nascosto da una siepe, costeggia invisibile la strada che vi condurrà a tanto!” Sì, più ci penso e più mi convinco che dovevano aver letto Il giovane Holden, i giovanotti vestiti di grigio. Il loro qualcosa era il grido di allarme e la mano protesa del catcher in the rye (l’intraducibile “prenditore nella segale”, l’uomo che Holden Caulfield vorrebbe essere da grande) ai ragazzini che giocano ignari sull’orlo dell’abisso: una messa in guardia contro lo stato delle cose, un appello a non uniformarsi all’esistente. Il mio qualcosa, invece (ma in fondo non invece) fu l’amore fra i bambini Ti-Koyo e Diana. Prima, le sole alleanze di cui avevo udito parlare erano la NATO, il Patto di Varsavia e quella tra l’uomo e Dio. Mai, fino ad allora, avevo sentito descrivere l’amore tra un ragazzino e una ragazzina come un’alleanza contro il mondo adulto razionalmente e anaffettivamente costituito, e non l’ho mai più dimenticato. Al punto che da quella volta, per me, l’amore tra una donna e un uomo è sempre stato anche un’alleanza tra due ragazzini. Perfino, talvolta, contro i grandi che essi stessi, nel frattempo, sono diventati. Non capii, però, quanto era importante il pescecane. Mi era simpatico, sì, e comprendevo l’affetto di Ti-Koyo per lui, ma di fronte a Diana scompariva e basta. Mai sarei stato capace anche solo di pensare di rinunciare a Diana per lui, come si mostrava inconcepibilmente disposto a fare il mio alter ego polinesiano dinanzi all’iniziale insofferenza della ragazzina per quell’ingombrante rivale. Ignoravo che non ci si può difendere dagli avversari se non si è capaci di difendersi, quando necessario, anche da chi si ama. Ma fu attraverso l’alleanza di Ti-Koyo con Manidù, e attraverso la capacità di Ti-Koyo, da piccolo e da grande, di salvare sé stesso e Diana impedendo che il pescecane fosse ucciso da chi si era fatto adulto sopprimendosi come bambino, che la bottiglia scagliata in mare dai giovanotti si avvicinò di più alle mie mani protese. (Continua...) Clicca qui per leggerlo in .pdf o qui per leggerlo in .doc. (Venerdì 25 marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

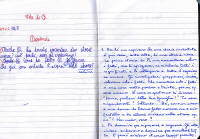

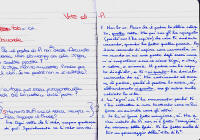

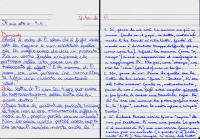

La Vita di Pi spiegata (come so e come posso) ai Tredicenni che mi aiutano a insegnare loro (con tanti auguri a me, che dovrei “valutarli”, e ai Dirigenti e quant’altri che dovrebbero “valutare” me) (Clicca sulle miniature per ingrandirle!)

Per motivi di privacy, i voti conseguiti dalle domande degli alunni e i loro nomi sono stati nascosti. Vuoi vedere altre domande dei ragazzi sui film? Clicca qui! (Lunedì 21 marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Venerdì 11 marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Mercoledì 9 marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Lunedì 7 marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Sabato 5 marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Martedì 1° marzo 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Lunedì 29 febbraio 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Lunedì 22 febbraio 2016. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

Vuoi andare ai post del mese precedente, febbraio 2016? Clicca qui! Vuoi andare all’Indice di tutti i post precedenti dal 2002 a oggi? Clicca qui! |