|

Libera Scuola di Umanità diretta da Luigi Scialanca

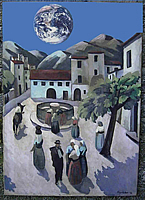

La Terra vista da Anticoli Corrado nel giugno del 2013

(Questa pagina segue dalla homepage. I post più recenti li trovi lì).

Vuoi andare ai post del mese precedente, maggio 2013? Clicca qui! Vuoi andare all’Indice di tutti i post precedenti dal 2002 a oggi? Clicca qui!

Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word.

Una giovane donna che mi è molto cara mi ha chiesto un parere su un vecchio (1980) racconto di Stephen King, La nebbia. Bene, mi son detto, non posso più rimandare: mi tocca fare i conti con lui. Che ho tanto amato e che non amo più (lo so da tempo), ma da cui, chissà perché, non mi separo. Riprendo La nebbia (King ce l’ho tutto meno il fantasy, un genere che mi onoro di disprezzare: La nebbia è in una raccolta di ventidue racconti, Scheletri, pubblicata negli Stati Uniti nel 1985 e in Italia da Sperling & Kupfer nel 1989) e sùbito mi fa arrabbiare. A pagina 31, per la precisione: “Steff era sul sentiero di cemento che porta all’orto all’estremità occidentale della nostra proprietà. Aveva un paio di cesoie in una mano e il rastrello nell’altra. Si era messa in testa il suo vecchio cappello da sole, che gettava una striscia d’ombra sul suo viso. Toccai due volte il clacson, leggermente, e lei alzò la mano con le cesoie in risposta. Ci allontanammo. Da allora non ho mai più rivisto mia moglie”. Perché Steff, la moglie del protagonista, deve morire? Di più: perché deve morire così tanto, così inderogabilmente, che la sua morte dev’essere annunciata fin dalle prime pagine? A costo, cioè, di annullare le potenzialità drammatiche che l’incertezza del lettore sulla sua sorte lascerebbe aperte? Deve morire perché il protagonista resti solo col figlioletto tanto amato? E perché possa poi incontrare Amanda, far l’amore con lei durante una pausa della mostruosa catastrofe che sta per travolgerli, e infine con Amanda e col figlio salvarsi e rifarsi una vita altrove, lontano da La nebbia? O c’è di più? O Steff deve morire perché Stephen King possa scrivere? Detto in altre parole: i romanzi e i racconti di Stephen King (come molta altra letteratura e moltissimo cinema) sono resi possibili dalle morti che raccontano? Senza di esse non esisterebbero? E, se ciò è vero, sono per i lettori una sorta di equivalente “modernizzato” dei Trionfi della Morte medioevali? Poiché, vedete, non è che muoia “solo” Steff. Se morisse “solo” lei, l’unico a ricavarne un mostruoso “vantaggio” sarebbe il marito. Ma no: nei romanzi e nei racconti di Stephen King muoiono centinaia, migliaia, a volte milioni di donne, di bambini, di uomini. Accade addirittura che muoiano ancor prima che la storia inizi, come se i protagonisti non potessero neanche nascere se altri non muoiono. E a tutti noi va bene così. Ormai ci siamo abituati. Anzi: se in un romanzo o in un film (non solo horror) non morisse nessuno, molti di noi lo troverebbero addirittura ingenuo. “«Signora, ascolti...» Il ragazzo che aveva gridato contro la signora Carmody la prese per un braccio. Lei abbassò lo sguardo sulla mano e lui la lasciò andare, imbarazzato. Lei entrò nella nebbia. La guardammo andare e nessuno di noi disse niente. Guardammo la foschia che la avvolgeva e la rendeva inconsistente, non più un essere umano, ma uno schizzo a inchiostro di un essere umano fatto sulla più bianca carta del mondo, e nessuno disse niente. Per un momento fu come le lettere del cartello tenere la destra che c’erano sembrate galleggiare nel nulla; le braccia e le gambe e i capelli biondi della donna erano tutti scomparsi e rimanevano solo i resti nebbiosi del suo abito estivo rosso, a danzare in un bianco limbo. Poi anche il vestito rosso scomparve, e nessuno disse niente (p. 47, corsivi miei). Io di questo mi sono stancato: di non dir niente mentre donne e bambini e uomini muoiono perché Stephen King e altri come lui possano scrivere libri e girare film... per far trionfare la morte. Lo facessero per soldi, pazienza: ci son sistemi ben peggiori per arricchirsi. Ma lo fanno per il trionfo della morte nelle menti dei lettori e degli spettatori, cioè nel mondo. E io mi sono stancato che nessuno dica niente. Voglio dire qualcosa, lo sto dicendo. E d’ora in poi lo dirò, forte e chiaro, ogni volta che potrò. Vi sto sembrando infantile? Un po’ come la giovane donna a cui ho dedicato queste righe, che quand’era ancor più giovane si coprì gli occhi con la mano, una volta, per non veder morire neanche la Strega cattiva di Biancaneve?... Be’, in tal caso vi dirò che ne La nebbia è prevista questa vostra “adulta” reazione: “Da allora quella voce di aspettativa delusa, quella voce di bambino ingannato che non può mai essere soddisfatto da un aggettivo mediocre come «buono», se n’è stata sostanzialmente zitta. E tranne qualche brontolio, come i rumori di quelle creature non viste da qualche parte nella notte nebbiosa, è rimasta così fin da allora. Forse potete dirmelo voi: perché il silenzio di quella infantile voce esigente deve sembrarmi così simile alla morte?” (p. 96). Sì, forse posso dirtelo io, Stephen: perché le “infantili voci esigenti”, se non ascoltate ― perché le “creature non viste”, se lasciate sparire “nella notte nebbiosa” come se “notte” e “nebbia assassina” fossero sinonimi ― poi, crescendo, diventano mostruose. Poiché quello che hai ucciso dentro di te, dentro di te continuerà poi sempre a chiederti di uccidere ancora. E di uccidere sempre di più. Possibile?, mi chiedo. Ma io amo Stephen King. Leggo ai miei alunni Stand by me. Eppure... non è da una morte ― e quale morte: quella di un bambino scappato di casa ― che anche Stand by me trae tutta la storia che racconta, e sviluppa le intere vite ― e, di nuovo, le morti ― dei suoi protagonisti? Non è che Stephen King ce l’abbia coi bambini ― alcuni dei suoi bambini e ragazzi, come Chris e Gordie e Vern e Teddy di Stand by me, sono davvero indimenticabili. E nemmeno che ce l’abbia con le donne: ci son donne meravigliose, nei suoi romanzi, e quasi mai son proprio loro che muoiono. E nemmeno si può dire che ce l’abbia coi tipi in gamba, o viceversa con gli inetti, o coi malvagi... No. Stephen King non ce l’ha con nessuno in particolare: ha solo “bisogno”, perché una storia possa dipanarsi dalla sua penna, che tantissima gente ne muoia, e che alcune morti (non importa poi molto di chi) siano molto... significative?... foriere di chissà quali conseguenze?... No, al contrario: molto casuali, inopinate, “ingiuste”. Nei romanzi di King si muore quasi sempre “a caso”, tanto per morire. Come nei campi di sterminio. Tanto per fare quel numero di morti quotidiane (raccontate in ogni minimo dettaglio, in modo che si imprimano nelle nostre memorie) senza le quali... la vita potrebbe sembrarci bella. Senza le quali... la vita potrebbe sembrarci fondata sulla vita. Poiché una vita fondata sulla vita è una vita che ci viene dagli altri e da noi stessi. Dagli esseri umani agli esseri umani. Mentre una vita fondata sulle morti è una vita che ci viene da chi le morti le causa. È una vita che ci viene dalle divinità assassine che decidono chi muore e chi sopravvive. Non adorano forse quella che chiamano la Santa Morte, in certe parti del mondo? Prendo un altro romanzo che a suo tempo mi piacque, Cose preziose (1991-1992), mi immergo nella lettura in cerca di conferme o di smentite e... anche qui, puntualmente, la storia non potrebbe nemmeno iniziare se la moglie e il figlio dello sceriffo Alan Pangborn non fossero morti in uno spaventoso incidente automobilistico. Poiché, se così non fosse, Polly Chalmers non potrebbe dire ad Alan, che a due anni dalla tragedia si sta innamorando di lei: “Mi impedirò di allentare anche minimamente le briglie, Alan, finché non imparerai a lasciar riposare in pace Annie e Todd”. Vi sembra ovvio? State pensando che i morti debbono esser lasciati riposare in pace? Bene. Lo penso anch’io. Ma allora perché scrivere storie in cui gli amori non potrebbero neanche iniziare, se prima non ci fossero morti da imparare a lasciar riposare in pace?... E notate quell’imparare, appunto. I morti, nei romanzi e nei racconti di Stephen King come in tanti altri dell’ultimo secolo, come in tantissimi film, e come nei Trionfi della morte medioevali, hanno una funzione pedagogica, didattica. Quei morti servono, sono utili: ma non tanto a costruire storie coi loro cadaveri ― benché anche a questo, certo, ed è già una gran vergogna ― quanto soprattutto a costruire nelle nostre menti un edificio di “pensiero” malato le cui fondamenta son le morti degli altri: il “pensiero” malato, folle, che noi ci siamo, esistiamo, siamo vivi, e le nostre storie vanno avanti, in ragione del fatto che i morti sono altri e non noi. Mentre i morti, tra noi umani, non dovrebbero servire. Non dovrebbero avere alcuna utilità pratica o ideologica. (Né “sentimentale”: l’utile malinconia che fa sentir vivo chi di malinconia crede di poter vivere). No, niente che serva: solo il rito, solo umano, che rappresenta la memoria ch’è solo umana. Mentre qui, in King e non solo, i morti servono. E come. Tanto che ci stiamo abituando a credere che senza morti non ci sia letteratura, né cinema, né arte... Per arrivare a credere che senza morti non ci sia vita? Che senza morti non ci siamo noi? E questo senza che nessuno dica niente? No, basta: io dico qualcosa. Dico che questo, nella “letteratura” e nel “cinema” contemporanei (tra virgolette perché, se ciò che sostengo è vero, non di arte stiamo parlando ma di “edificante” pubblicistica religiosa) è nazismo. Uccidere tanto per uccidere? Non precisamente. Uccidere, io dico, allo scopo (nazista) di “unire” i sopravvissuti con un vincolo che non sia più quello umano, che unisce l’un l’altro tutti i nati di donna, ma col vincolo mostruoso, appunto, di essere i sopravvissuti. Non i nati di donna, ma i lasciati vivere. Uccidere affinché il “vincolo” dei sopravvissuti ― di quelli che possono e devono “lasciar riposare” i morti, cioè dimenticarli, poiché morti non sono ― prenda subdolamente il posto del vincolo umano e lo snaturi, lo guasti, lo tramuti in un mostruoso tirare avanti “insieme” come scarafaggi. Uccidere affinché i sopravvissuti diventino, a tutti gli effetti, creature di Dio. Affinché il Dio sia, a tutti gli effetti, l’Assassino che (per ora) non li ha uccisi. Affinché i sopravvissuti non siano più i figli di una donna e di un uomo, ma le creature di un Dio assassino che (per ora) li preferisce agli uccisi. Dico, cioè, che le morti degli altri sono la base e il fondamento di tutte le fedi religiose e dei nazismi che da esse derivano. E dico che le morti degli altri, a partire dalla prima metà dell’Ottocento e poi, con prepotenza ideologica sempre più efferata, nel corso del Novecento, sono state fatte diventare la base e il fondamento anche di quella “letteratura” e di quel “cinema”, horror o d’altro genere, che mirano a persuaderci che siamo vivi perché i morti sono altri. Perché i morti sono loro. Voglio forse dire che d’ora in poi chiamerò nazista ogni autore che faccia morire un personaggio? Anche uno solo? Che chiamerò nazisti ante litteram i tragici greci, Shakespeare, Flaubert “assassino” di Emma Bovary? No. Chiaro che non posso voler dire questo. Quantunque... se proprio volete saperlo, di questa storia non so cosa penso. Mi dispiace di averla raccontata a tanta gente. Io, suppergiù, so soltanto che sento un po’ la mancanza di tutti quelli di cui ho parlato. Perfino del vecchio Stradlater e del vecchio Ackley, per esempio. Credo di sentire la mancanza perfino di quel maledetto Maurice. È buffo. Non raccontate mai niente a nessuno. Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti. Ecco: questo è ciò che io chiamo umano e sano. (Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word). (Sabato 29 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Martedì 17 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

E se balene e delfini fossero umani? Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word.

Un vigoroso colpo di coda: questa è la strategia di caccia sviluppata dalle megattere al largo del New England a partire dagli anni ottanta, forse in seguito a cambiamenti nel tipo di prede a disposizione. L’aspetto sorprendente della scoperta è che probabilmente le megattere hanno imparato la tecnica le une dalle altre, secondo un modello di diffusione “culturale”. Questa notizia (tratta da Le Scienze di giugno, a cui rimando il lettore per i dettagli della ricerca in oggetto) mi ha riproposto una domanda che mi torna in mente da anni: se le balene (o i delfini) fossero umani, come potremmo accorgercene? L’umanità nostra, infatti, è molto chiaramente desumibile (prescindendo qui dalla malafede di chi non vuol riconoscerla per partito preso) se non altro dalle realizzazioni materiali di cui riempiamo il mondo, e delle quali solo noi, Homo sapiens, siamo attualmente capaci. Ma esse ci sono possibili (oltre che per l’immaginazione che le concepisce) perché siamo dotati di mani, e perché con esse siamo in grado di manipolare gli oggetti e di “trarne” ― per così dire ― quel che la mente immagina. Se non avessimo mani, però (né alcunché di simile, neanche una coda prensile o una proboscide) come potremmo “materializzare” all’esterno ciò che le menti creano? E come faremmo, allora, a dimostrare di essere umani a eventuali alieni che fossero in dubbio se cibarsi di noi o se cercare di entrare con noi in comunicazione e in rapporto? Si dirà ― ed è vero, anche se non tutti se ne rendono ben conto ― che non solo gli oggetti che produciamo, ma neanche le successive trasformazioni con cui li perfezioniamo sono le uniche prove che siamo umani. Che ben più probanti sono i nostri sogni, le creazioni della mente, e soprattutto la continua “crescita” (o “decrescita”) psichica che realizziamo nei reciproci rapporti più o meno positivi o negativi. Ma il punto è proprio questo: si tratta di “cose” (sogni, idee, desideri, moti interiori, storia individuale e collettiva) che... non sono cose, cioè che non si toccano, non si vedono, non si odono, e tanto meno si annusano: se anche le balene e i delfini ne fossero capaci, come ce ne accorgeremmo? Come potremmo sapere cosa sognano, cullati dalle acque dell’Oceano, nei momenti ormai rari in cui non li rendono insonni gli echi martellanti dei motori delle nostre imbarcazioni? Obiezione: perché solo i mammiferi marini? Perché non mi chiedo se siano umani anche gli scimpanzè, gli elefanti, i gatti, i cani? Risposta: perché essi (come tutti gli animali non umani) ci dimostrano ogni giorno di non esserlo da migliaia di anni: niente di ciò che fanno si evolve, tutto rimane identico di generazione in generazione. Le stesse tane, gli stessi rituali, gli stessi strumenti: non son dotati neanche di quel poco d’immaginazione con cui già gli antenati non del tutto umani dei Sapiens apportarono ai loro strumenti le prime rozze modifiche. Ma le balene e i delfini, che non fanno né hanno mai fatto alcunché, come sapere se sono o non sono in grado di modificare qualcosa? Il linguaggio? Ogni grande mammifero marino ne ha uno ― alcuni cantano, perfino, da soli o in coro ― e quelli delle balene e dei delfini, secondo alcuni scienziati, col tempo andrebbero incontro a mutamenti e addirittura darebbero origine a dialetti. I sentimenti? Non c’è mammifero che non ne provi, anche se solo noi, a quanto pare, ne siamo consapevoli. Gli affetti non sono esclusivamente umani. Lo è, invece, la profondità e intensità e complessità di essi, e soprattutto la creatività che rende i nostri del tutto diversi da mere reazioni. Ma neanche questa, per l’appunto, è una caratteristica tangibile: gli affetti delle balene e dei delfini non potrebbero dar luogo in loro a un “divenire” interiore altrettanto creativo (o distruttivo) del nostro, ma senza che esso sia in qualche modo visibile o almeno intuibile dall’esterno? Potremmo allora tentar di dedurre l’umanità dei mammiferi marini, anziché dai loro comportamenti, da ciò che essi non fanno? Sì, mi pare un ottimo criterio. Ma temo che possa indurci a dubitare che balene e delfini siano addirittura più umani di noi... Se stabilissimo, per esempio, che eventuali mammiferi marini umani dimostrerebbero per i cospecifici non solo rispetto, quanto soprattutto un interesse di gran lunga superiore a quello che riservano agli altri animali o alla natura inorganica, be’... ci troveremmo a dover ammettere che balene e delfini, una volta sazi, non si interessano che dei propri simili. E che traggono dalla reciproca compagnia, dai giochi e dagli amplessi un piacere così evidente e intenso da sembrar quasi gioia. Come uscirne, dunque? Supponendo che senza mani, senza cioè poter esprimere materialmente, con esse (fabbricando, facendo arte, accarezzando, o anche solo muovendole armoniosamente come i neonati) l’immaginazione che rende umano il mondo nelle nostre menti, l’umanità non sia possibile? Non lo so. Ma penso che sarebbe importante arrivare a disporre di un criterio sicuro, e indipendente dalla presenza o meno di realizzazioni materiali (e dalla presenza o meno di progressive modifiche di tali realizzazioni) per stabilire quali animali siano umani e quali no. Se avessimo, sulla Terra o altrove, qualche nuovo incontro come quello che avemmo con i Neanderthal, sarebbe molto spiacevole non riuscire a capire con chi abbiamo a che fare... A proposito: quella volta, l’avremo capito o no? Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word. (Giovedì 20 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

Da La Repubblica di giovedì 20 giugno 2013: Più facile aprire i cantieri, anche a costo di sorvolare sulla sicurezza dei lavoratori. L’obiettivo annunciato dal governo di semplificare la vita alle imprese (e di risparmiare in questa materia 3,3 miliardi di euro, si legge nella relazione tecnica) rischierebbe, a detta degli esperti del settore, di tramutarsi in un pericoloso boomerang, tutto sulla pelle delle persone. [...] Chi si occupa di sicurezza sul lavoro lo definisce un terremoto che ripiomba l’Italia indietro di anni in termini di prevenzione e tutela, in un Paese dove muoiono di lavoro 3-4 persone al giorno. [...] Si parte con i "settori di attività a basso rischio", che nessuno sa cosa sono, da fissare con decreto del ministro del Lavoro. Ebbene: per questi settori il Duvri (Documento di valutazione dei rischi) non è più obbligatorio. [...] Al suo posto un "incaricato" che in teoria potrà essere anche un operaio. Ma il Duvri salta anche in generale, senza limiti di settori, anche in quelli ad altissimo rischio, "purché la durata non sia superiore ai dieci uomini- giorno": cioè un giorno con dieci lavoratori, o cinque giorni con due, o dieci con uno, e così via. Anche se è chiaro che il rischio non è legato alla durata, ma al tipo di attività. E ancora. Se un’impresa apre un locale nuovo (magari un sottoscala senz’aria né finestre) l’organo di vigilanza, come la Asl, a cui viene notificata l’apertura, non potrà più chiedere modifiche per la violazione di norme urbanistiche. [...] E per denunciare la fuga di un virus da un laboratorio, o il rischio amianto, o di sostanze cancerogene, basterà una mail, e neanche certificata. Ma la norma più critica è quella che cancella l’obbligo, per il datore, di comunicare alla polizia un grave infortunio (inabilità sopra i 3 giorni) o la morte di un dipendente. Basterà il database Inail. Comincia a essere più chiaro, ora, perché bisognava sostituire Berlusconi con Monti e, poi, Monti con Letta? Ancora no? Eppure è semplice: perché sia Berlusconi che Monti non erano ancora così servi delle tirannie finanziarie da fare cose come queste. Ci voleva un Letta. Ci voleva il (cosiddetto) Partito democratico. (Giovedì 20 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Venerdì 14 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

Quel che Scalfari, in ginocchio, non ha chiesto a Napolitano. Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word.

Due passaggi dell’intervista di Eugenio Scalfari a Giorgio Napolitano (La Repubblica, lunedì 10 giugno): 1. Scalfari: Nel marzo del 1944, dopo un lungo viaggio dall’Unione Sovietica, Palmiro Togliatti arriva a Napoli. E a sorpresa annuncia a un esterrefatto Cacciapuoti, segretario della federazione, di voler fare un accordo con Badoglio. Napolitano: Naturalmente anche io ne ebbi notizia - al cinema Modernissimo ci fu una grande manifestazione - ma ero ancora distaccato dal partito. Nel gennaio di quell’anno avevo cominciato a scrivere su una rivistina, Latitudine, che venne subito bocciata dalla federazione comunista per le citazioni eretiche di Gide e Malraux. Una parte di noi ne rimase sconcertata. Così mi ritirai nel mio guscio, andando a lavorare per sei mesi a Capri presso l’American Red Cross, la Croce Rossa americana. In autunno, presi a collaborare al quotidiano social-comunista La voce, ma al partito mi sarei iscritto un anno più tardi. Avevo ancora molti dubbi. La scelta arrivò alla fine del 1945, dopo aver sentito Giorgio Amendola al congresso provinciale. Scalfari (domanda immaginaria): Un anno prima di “diventare comunista” (si fa per dire) e molti anni prima che Kissinger la definisse il mio comunista preferito, lei, signor presidente, era già così simpatico agli Alleati da essere ammesso nella Croce Rossa americana? La quale evidentemente, in piena guerra e con mezza Italia da liberare dai nazifascisti, se non era un’emanazione dei Servizi segreti Usa, certo era da essi utilizzata come copertura? Ma lei, signor presidente, era stato fascista fino al giorno prima: non è strano che gli Americani la accettassero in una struttura paraspionistica? Ci dica, signor presidente: lei nel 1944 divenne in realtà una spia americana? Lei, un anno dopo, si iscrisse al Partito comunista italiano per svolgervi un attività di spionaggio per conto degli Stati Uniti? Lei, nel 1953, a ventott’anni appena, fu eletto alla Camera (e iniziò la sua folgorante carriera nel partito e nelle istituzioni) grazie all’appoggio di una - chiamiamola così - società segreta filo-americana attiva nel partito? 2. Scalfari: Nel 1957 Antonio Giolitti, suo grande amico, lasciò il partito perché non ne condivideva le scelte sui fatti d’Ungheria. Napolitano: Sì, ma la sua grandezza morale fu che uscì dal Pci senza mai diventare anticomunista. Fece un meraviglioso racconto del suo rientro dal congresso che aveva sancito ufficialmente la solidarietà con l’Urss. Insieme a lui c’era Giuseppe Di Vittorio, profondamente ferito per come l’avevano trattato. Giolitti lo ritrasse singhiozzante, in preda a una crisi emotiva. Naturalmente avevano ragione Giolitti e Di Vittorio. E tanti anni dopo io ho avvertito il bisogno di dirlo ad Antonio pubblicamente: avevi ragione tu, io ero in torto. Mi sembrò un debito da pagare. Scalfari: Questo le fa molto onore. Scalfari (domanda immaginaria): Ma come, signor presidente: lei - che nel 1944 era già così critico e preveggente da farsi censurare dalla federazione comunista le sue citazioni di Gide e di Malraux - come poté nel 1956, mentre Budapest era invasa dai carri armati sovietici, rimproverare al “compagno Giolitti” di non vedere “come, nel quadro della aggravata situazione internazionale, del pericolo non solo del ritorno alla guerra fredda ma dello scatenamento di una guerra calda, l’intervento sovietico in Ungheria, evitando che nel cuore d’Europa si creasse un focolaio di provocazioni e permettendo all’Urss di intervenire con decisione e con forza per fermare l’aggressione imperialista nel Medio Oriente, abbia contribuito in misura decisiva, oltre che ad impedire che l’Ungheria cadesse nel caos e nella controrivoluzione, non già a difendere solo gli interessi militari e strategici dell’Urss, ma a salvare la pace nel mondo”? Era davvero diventato così cieco, signor presidente? O aveva, per fingersi tale, dei buoni motivi che nel 1944 non le si erano ancora palesati? In altre parole: lei, signor presidente, nel 1956 aveva forse nel partito un qualche segreto “lavoro da compiere” che le imponeva (diversamente da Giolitti) di non uscirne e di non mettere a rischio la sua posizione e la sua carriera? E, se è così, ci può dire qual era il suo vero lavoro nel partito, signor presidente? E per chi lei lavorava? E se tale lavoro ― certo pulitissimo ― c’entrasse qualcosa col titolo di comunista preferito che Henry Kissinger, l’acerrimo nemico di Salvador Allende e di Aldo Moro, le avrebbe poi conferito? (Giovedì 13 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com). Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word.

*

Spiegare un Film a un Bambino: Moonrise Kingdom, di Wes Anderson. (Le schede di Spiegare un film a un bambino sono per bambini e ragazzi di Quinta elementare, Prima, Seconda e Terza media. Sono scritte, perciò, il più semplicemente possibile. Ma non sono affatto semplicistiche. Vuoi servirtene? Fai pure. Ma non spezzettarle, non alterarle e... non dimenticare di citarne l’autore!)

L’idea di Moonrise Kingdom è che scappare di casa insieme, per un ragazzo e una ragazza, sia una necessità naturale a cui non possono e non debbono resistere più di quanto possano rifiutarsi di crescere e diventare adulti. E che non farlo sia quindi una tortura, per il corpo e per la mente: Moonrise Kingdom dice questo, e lo dice, essendo un film, non con le parole ma soprattutto con le immagini (con i volti seri e attenti di Suzy e di Sam, con i loro atti così decisi, così necessari da sembrar quasi goffi quando l’assoluta esigenza reciproca che si è impadronita di loro sorprende loro stessi) e con la musica di Benjamin Britten: immagini e suoni il cui ritmo, una volta narrato l’antefatto (rapidamente ma non sbrigativamente: “Non mi piacciono gli atteggiamenti frettolosi” dirà il cugino Ben), dove e come Sam e Suzy si sono conosciuti e il colpo di fulmine che li ha uniti, forse per sempre (colpo di fulmine che la Natura, di cui sono parte determinante, non potrà non reiterare e ribadire) si fa sùbito irresistibile. E non si placa, infatti, se non dopo aver devastato il campo scout e il paese e decapitato la sua linda chiesetta. Suzy e Sam devono scappare di casa insieme, né più né meno come le rondini devono svernare al Sud e i salmoni devono risalire i fiumi nei quali nacquero. Molto di più, anzi, poiché i salmoni e le rondini non hanno sogni, hanno solo gli obblighi scritti nei loro geni; e tanto meno hanno sogni individuali, resi possenti dall’immaginazione e dalla storia di ognuno, che pur di realizzarsi li spingano avanti fino allo stremo, a costo di finir tra gli artigli degli sparvieri o degli orsi. E la necessità che reciprocamente li attrae e li muove (la vicendevole necessità di non perdersi, poiché si senton fatti l’uno per l’altra, l’una per salvare l’altro, e la sociale necessità di combattere e sfuggire agli inseguitori fino a tramutarli in alleati, poiché si senton fatti per salvare il mondo, se il mondo non riuscirà a dividerli) è così potente che... (Clicca qui per continuare a leggere!). (Martedì 4 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

(Per il discorso papale clicca qui.) (Lunedì 3 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

Yaşam Tarzima Dokunma: Non toccare il mio stile di vita! Onore e un immenso Grazie al Popolo Turco, che manifestando contro l’oppressione religiosa... ...ci ricorda generosamente il nostro primo dovere verso quelli che verranno dopo di noi e verso noi stessi. (Domenica 2 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com). (Lunedì 3 giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

*

Spiegare un Film a un Bambino: L’attimo fuggente, di Peter Weir. (Le schede di Spiegare un film a un bambino sono per bambini e ragazzi di Quinta elementare, Prima, Seconda e Terza media. Sono scritte, perciò, il più semplicemente possibile. Ma non sono affatto semplicistiche. Vuoi servirtene? Fai pure. Ma non spezzettarle, non alterarle e... non dimenticare di citarne l’autore!)

L’Accademia Welton, antica e prestigiosa scuola superiore, ha un’immagine precisa di come un giovane uomo dev’essere, e non tollera che sia messa in discussione: i suoi studenti diventeranno come Welton vuole, o se ne dovranno andare. Ma il professor John Keating non la pensa così e lo dimostra fin dal primo giorno, quando si presenta agli studenti, più che con le parole, con due azioni molto significative: facendoli uscire dall’aula per mostrare loro, nel museo della scuola, le fotografie dei loro predecessori di un secolo prima; e invitandoli a strappare dall’Antologia della poesia inglese la prefazione di un illustre critico, che gli allievi del College sono stati abituati a venerare come un testo sacro. Con la seconda azione Keating descrive sé stesso: “Io non rispetto i testi sacri” dice “e penso che non ce ne debbano essere. La verità è una creazione in perenne divenire, alla quale ognuno può e deve dare il suo contributo trasformativo: chi crede che esistano verità assolute, immodificabili, rinuncia a immaginare e a pensare e si rassegna a ripetere ciò che altri hanno detto e fatto”. La prima azione, invece, descrive l’immagine che il professore ha degli allievi: “Ragazzi” dice “il tempo di cui disponete per la vostra realizzazione non è infinito e sta già passando, come passò per quelli che ebbero la vostra età cent’anni fa. Carpe diem, cogli l’attimo: ogni istante è prezioso, non sprecatelo!” Così, ricordando agli allievi il valore inestimabile di ogni attimo di ogni vita umana, Keating implicitamente ricorda loro che essi stessi, in quanto padroni di ogni proprio attimo, sono creature preziose. L’opposto, cioè, di quel che è stato loro detto e insegnato da Welton e dalla Società, la cui immagine dei bambini e dei giovani è quella di creature che non hanno valore per come sono adesso, ma solo per come diventeranno un giorno, dopo che avranno modellato le proprie menti e le proprie vite conformandosi senza discutere alle “verità” proclamate sacre e venerandone ciecamente i sacerdoti. Le due azioni iniziali di Keating, quindi, hanno significati opposti: mentre, infatti, la prefazione all’Antologia viene da lui degradata (piombando, dall’altare della sua indebita sacralità, giù nel cestino della carta straccia), le ingiallite fotografie degli antichi allievi di Welton vengono invece innalzate, sottratte all’oblio, agli sguardi distratti che scivolavano su di esse senza vederle, e imposte all’attenzione degli alunni attuali: “Le verità che si pretendono assolute e i loro autoritari ministri non meritano rispetto” è il messaggio delle due azioni “mentre voi e il vostro tempo meritate un rispetto immenso. Un rispetto, però, che non basta pretendere dagli altri, ma che voi per primi dovete avere per voi stessi”... (Clicca qui per continuare a leggere!). (Sabato 1° giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com).

Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word. Nella foto (tratta da Le Scienze n° 132 del 1979): Il ricordo della fredda estate del 1816 è scolpito su questa pietra tombale, ancora in piedi in quella che era la fattoria di Reuben Whitten ad Ashland (New Hampshire). Il riferimento alla quantità di frumento da lui coltivato sembra rispecchiare il fatto che nel 1816 il raccolto del frumento, e in particolare di quello invernale, fu relativamente buono, mentre quello del mais venne duramente decurtato.

Nel 1978 la rivista Le Scienze pubblicò un articolo di Henry Stommel ed Elizabeth Stommel, L’anno senza estate. Eccone alcuni estratti: Nell’Europa occidentale, nel New England e nel Canada l’estate del 1816 fu estremamente fredda. In un diario su cui dal 1779 i rettori dello Yale College registravano i dati meteorologici relativi a New Haven, il giugno del 1816 appare come il giugno più freddo che si fosse mai avuto in quella città, con una temperatura media che normalmente sarebbe stato lecito attendersi in una località situata ad almeno 350 chilometri a nord della città di Quebec. In quello stesso anno la piana del Lancashire in Inghilterra conobbe il luglio più freddo della sua storia e tutta l’estate nel suo insieme viene ricordata come la più fredda che sia stata registrata nella città di Ginevra nel periodo compreso fra il 1753 e il 1960. Nel New England la perdita di quasi tutto il raccolto di mais, che era la coltura principale della zona, e il notevole calo del raccolto del fieno furono causa di tali sofferenze nelle fattorie isolate, nelle quali si praticava un’agricoltura di sussistenza, che quell’anno entrò nel folclore come il Milleottocento morto di freddo. La calamità del 1816 è un interessante esempio dei gravi ed estesi effetti che una catastrofe naturale può avere sulle vicende umane. La catena degli eventi ebbe inizio nel 1815 nelle Indie orientali olandesi (l’odierna Indonesia) con una spaventosa eruzione del Tambora, un vulcano dell’isola di Sumbawa, che scaricò nell’atmosfera un’immensa quantità di polvere finissima. [...] Questa eruzione, considerata superiore a quella più nota di Krakatoa del 1883, ridusse l’altezza del Tambora di circa 1300 metri ed espulse oltre 100 miliardi di metri cubi di detriti. Le navi continuarono a trovare in mare la cenere, sotto forma di isole galleggianti di pomice, fino a quattro anni dopo l’eruzione. I climatologi classificano quell’eruzione come la più grande produttrice di polvere atmosferica fra il 1600 e i nostri giorni. La polvere rimase intorno alla Terra nell’alta atmosfera per parecchi anni, riflettendo nello spazio la luce solare e riducendone in tal modo la quantità che di solito arriva al suolo. [...] Per alcune parti dell’Europa, la rigida estate del 1816 ebbe conseguenze ancora più gravi di quelle che aveva avuto per gli Stati Uniti. Il cattivo tempo seguì da vicino gli sconvolgimenti causati dalle guerre napoleoniche, che si erano concluse nel 1815 con l’esilio di Napoleone a Sant’Elena. In molti luoghi la scarsità dei raccolti del 1816 provocò gravi insufficienze di cibo e condizioni molto prossime a una drammatica carestia. [...] Si dovettero macellare i maiali per insufficienza di foraggio. Alla fine dell’anno la carenza di cibo era grave, specialmente nelle città. I registri parrocchiali riportano molti decessi che presentano un’evidente associazione con la carestia. Le chiese dedicarono la giornata del 26 gennaio 1817 a una speciale raccolta di fondi per alleviare l’indigenza. Si mangiavano cose di ogni genere: acetosa, muschio e carne di gatto. Furono impartite istruzioni per aiutare la gente a identificare le piante velenose. [...] Un’ipotesi affascinante e plausibile, anche se impossibile da dimostrare, su una delle conseguenze del tempo inconsueto del 1816, è stata avanzata da J. D. Post, della Northeastern University. Secondo questa ipotesi, quel tempo anomalo fu responsabile della prima pandemia colerica del mondo. Le storie mediche indicano che, prima di quella grande esplosione, il colera era limitato alla regione del pellegrinaggio indù sul Gange, con sporadiche incursioni in Cina. I mancati raccolti del 1816 e la conseguente carestia in India indebolirono un numero di persone sufficiente a far nascere un’epidemia locale nel Bengala, da dove la malattia si propagò all’Afghanistan e al Nepal a causa delle operazioni militari britanniche. Raggiunte le sponde del mar Caspio, essa si mosse lentamente verso occidente seguendo due strade: una lungo il Volga fino ai porti del mar Baltico, e l’altra attraverso lo Haģģ musulmano (il pellegrinaggio alla Mecca) fino al Medio Oriente. [...] La fredda estate del 1816 non sfuggì all’attenzione degli scienziati dell’epoca. Alcuni di essi ne attribuirono la causa alle macchie solari. Ernst Chladni, un famoso fisico che si occupava prevalentemente di acustica, attribuì il freddo all’espandersi di ghiaccio artico nell’Atlantico settentrionale. [...] Secondo un’altra non meno bizzarra teoria, una notevole quantità di calore, che normalmente fuoriusciva dall’interno della Terra per un riscaldamento elettrico resistivo, era stata “bloccata” dall’introduzione dei parafulmini inventati da Benjamin Franklin. Per quello che ci è stato possibile determinare, nessuno a quell’epoca attribuì l’intemperanza del clima all’eruzione del Tambora dell’anno precedente, nonostante il fatto che le congetture di Franklin sugli effetti meteorologici della polvere atmosferica risalissero ormai a più di trent’anni prima. (Sabato 1° giugno 2013. Luigi Scialanca, scuolanticoli@katamail.com). Clicca qui per scaricare il testo in pdf - e qui per scaricarlo in Word.

*

Vuoi andare ai post del mese precedente, maggio 2013? Clicca qui! Vuoi andare all’Indice di tutti i post precedenti dal 2002 a oggi? Clicca qui! |